Blog

ハムスターはなつく?性格の特徴・種類別の違い・飼いやすい子の選び方まとめ

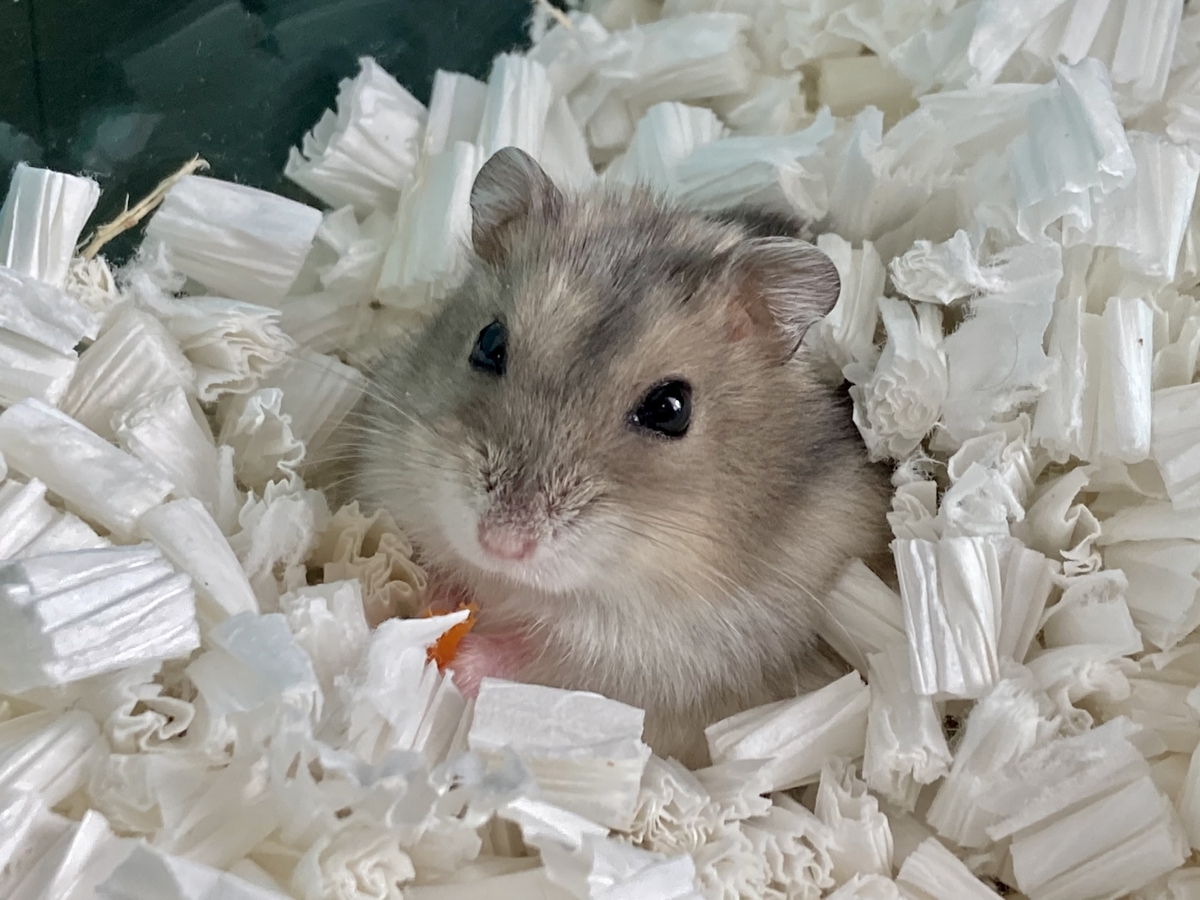

小さな体に愛らしいしぐさ──ハムスターは、その手軽さと可愛さから人気の高いペットです。とはいえ、「人になつくの?」「どの種類が飼いやすいの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ハムスターの性格や種類ごとの特徴、人との関わり方、スキンシップのコツなどを徹底解説します。初めての方も、すでに飼っている方も、性格に合ったお世話の仕方を知ることで、より良い関係を築くヒントがきっと見つかります。

ハムスターと心を通わせる暮らしを始めてみませんか?

ハムスターは人になつく?性格とスキンシップの基本

ハムスターの基本的な性格と人間との関係性

ハムスターは基本的に警戒心が強く、単独行動を好む小動物です。野生では捕食されやすいため、用心深い性格が特徴です。

人間に対しては最初は警戒することが多いですが、慣れてくると飼い主の手から餌を食べたり、手乗りで遊んだりすることもあります。

性格は品種や個体によって差がありますが、根気強く接することで信頼関係を築きやすくなります。日常のスキンシップでは、優しく声をかけたり、無理のない範囲で手に触れることが大切です。

信頼ができると、甘えたり活発に動く姿を見せてくれるでしょう。

種類ごとに異なる性格の傾向

ハムスターの種類によって、性格には特徴的な違いがあります。

例えば、ゴールデンハムスターは比較的大きくて温厚ですが、臆病で神経質な面もあります。ジャンガリアンハムスターは活発で好奇心旺盛ですが、やや気が強い傾向も。

キンクマハムスターは穏やかで人になつきやすいとされ、初心者にも向いています。

チャイニーズハムスターは小柄で警戒心が強いため、スキンシップには時間がかかることがあります。種類ごとの性格を理解し、それに合わせた接し方をすることが大切です。

ハムスターは本当に人になつくのか?

「ハムスターはなつくのか?」という疑問はよくありますが、答えは「なつく場合もある」が正解です。

ハムスターは犬や猫のように感情表現が豊かではありませんが、飼い主に対して警戒心が薄れ、手から餌を受け取ったり、手の上でくつろぐ姿を見せることがあります。

ただし、性格や個体差、接し方の違いによってなつきやすさは変わります。スキンシップは焦らず、ハムスターのペースに合わせて行うことが信頼関係を深めるポイントです。

人になつきやすいハムスターの特徴

人になつきやすいハムスターにはいくつかの共通点があります。まず、穏やかでおとなしい性格の個体は比較的なつきやすい傾向にあります。

また、幼い頃から人の手に触れられていることも重要です。さらに、日々の餌やりやお世話の際に優しく声をかけるなど、コミュニケーションをとることで警戒心が薄れていきます。

逆に怖がりやすい個体はスキンシップに時間がかかりますが、焦らず根気よく接することがなつきやすさに繋がります。

主なハムスター4種類の性格と付き合い方

ゴールデンハムスターの性格と魅力、飼い方ポイント

ゴールデンハムスターはハムスターの中でも最もポピュラーで、大きめの体とふわふわの毛並みが魅力です。

性格は温厚で比較的穏やかですが、夜行性なので日中は寝ていることが多いです。慣れるまでには時間がかかることもありますが、根気よく優しく接することで徐々に人に慣れていきます。

広めのケージと運動用ホイールを用意し、ストレスを溜めない環境作りが重要です。噛まれることもあるため、無理に触らずハムスターのペースに合わせることが飼い方のポイントです。

ジャンガリアンハムスターの性格や飼育の注意点

ジャンガリアンハムスターは小型で活発な性格が特徴です。

好奇心旺盛で動きが素早く、観察していて飽きません。一方で警戒心も強く、慣れるまでに時間がかかることも。

飼育の際はケージ内の隠れ家を多めに設置し、安心できる環境を整えることが大切です。また、他のハムスターと比べて神経質な傾向があるため、多頭飼いは注意が必要です。優しく触れて少しずつスキンシップを増やすことで、信頼関係が築けます。

キンクマハムスターの特徴と性格、飼育ポイント、オス・メスの違い

キンクマハムスターはその名前の通り、キン色の毛並みが特徴的で、温厚で人懐っこい性格が人気です。

オスは比較的穏やかでゆったりしていますが、メスはやや活発で時に気が強い面もあります。どちらもスキンシップに慣れやすく、初心者にもおすすめです。

ケージは広めにして遊び場を確保し、毎日の観察や声かけを忘れずに。性格差を理解しながら接することで、より良い関係を築けます。

チャイニーズハムスターやその他品種の性格と飼い主との相性

チャイニーズハムスターは細身でしなやかな体つきが特徴で、臆病で警戒心が強い性格です。

そのため、スキンシップには時間と根気が必要です。その他の品種も性格は多様で、小型で素早い種類は神経質な傾向が見られます。

飼い主との相性は、ハムスターの性格をよく観察し、無理に触らず信頼関係をじっくり築くことで良好になります。自分のライフスタイルに合った種類を選ぶことも大切です。

種類による性格の違いと選び方

初心者におすすめの品種とその理由

初心者におすすめのハムスターは、飼いやすく性格が穏やかなキンクマハムスターやジャンガリアンハムスターです。

これらは比較的手に慣れやすく、スキンシップもしやすいため、初めての飼育でもストレスなく接することができます。

特にキンクマは温厚な性格で落ち着きがあり、ジャンガリアンは小型で飼育スペースが取りやすい点も魅力です。初めて飼う場合は性格の穏やかな個体を選び、飼育環境を整えてゆっくり慣らしていくことが大切です。

温厚・臆病など性格タイプ別比較と多頭飼いのポイント

ハムスターは性格が個体差や種類によって異なり、温厚な子もいれば臆病で警戒心の強い子もいます。

温厚な子はスキンシップが取りやすく、多頭飼いもしやすい傾向がありますが、臆病な子は刺激に弱いため単独飼育がおすすめです。

多頭飼いをする場合は、相性が良い性別や性格の組み合わせを見極める必要があります。また、ケージ内での喧嘩やストレスを防ぐために十分なスペースや隠れ家を用意しましょう。

性格に合ったケージや飼育環境の選び方

ハムスターの性格に合わせたケージ選びも重要です。

活発で好奇心旺盛な子は広めのケージや運動用具がある環境が適しています。臆病で繊細な子は、静かで落ち着ける隠れ家や寝床を多く設置することで安心感が生まれます。

また、ケージの素材や掃除のしやすさも考慮し、清潔を保てる環境づくりを心がけましょう。適切な環境はストレス軽減や健康維持に繋がり、性格の良さを引き出します。

ペットショップで性格を見分けるコツ

ペットショップでハムスターの性格を見分けるには、まず動きや反応をよく観察することが大切です。

活発に動き回るか、静かにしているか、近づいたときの警戒心の度合いをチェックしましょう。手を近づけたときに噛もうとしないか、人の気配にどの程度慣れているかもポイントです。

また、店員さんに性格の特徴を尋ねるのも有効です。焦らずじっくり観察し、自分の飼育スタイルに合った子を選びましょう。

ハムスターと良い関係を築くためのお世話・スキンシップ方法

スキンシップ成功のコツと注意点

ハムスターとのスキンシップは、焦らず段階を踏んで行うことが成功のカギです。

まずは飼い主の存在に慣れてもらうために、毎日同じ時間に声をかけながらエサを与えるなどのルーティンを作りましょう。

最初は手をケージに入れるだけでもOK。無理に触ったり掴んだりせず、ハムスターが自ら近づいてくるのを待つ姿勢が大切です。

スキンシップの時間帯は、ハムスターが活動的になる夕方〜夜がおすすめです。驚かせるような動きや音は避けましょう。

安心できる環境・巣箱の用意とストレス対策

ハムスターが安心して過ごせる環境を整えることは、健康と信頼関係づくりの基本です。

巣箱や隠れ家は必ず設置し、静かで落ち着けるスペースを確保しましょう。

音や振動に敏感なため、ケージの設置場所も静かな場所が適しています。

また、ケージ内をこまめに掃除し、清潔に保つことも重要です。急な環境の変化や頻繁なレイアウト変更はストレスの原因となるため避けましょう。

安心できる空間こそが、なつきやすさにつながります。

おやつ・エサ・給水のポイントと健康チェック

ハムスターの健康を保ち、スキンシップを深めるには、適切な食事管理が欠かせません。

基本のフードは市販のバランスフードを中心にし、たまに新鮮な野菜やおやつを与える程度にしましょう。

おやつは手から与えることで信頼関係を築くツールにもなります。給水ボトルは毎日チェックし、常に新鮮な水が飲めるようにしておきましょう。食欲や排泄、毛並み、動きに異変がないか日々観察することで、早期に体調不良に気づくことができます。

ハムスターが飼い主を覚える?名前の呼び方・声かけ方法

ハムスターは嗅覚と聴覚が優れており、毎日声をかけることで飼い主の声や存在を認識するようになります。

特に、決まった名前を繰り返し優しく呼ぶことで、音として覚えてくれる可能性があります。

手から餌を与えるときなどに「○○ちゃん、ごはんだよ」と声をかけることで、ポジティブな記憶と結びつきやすくなります。

無理に覚えさせようとせず、日々の接し方の中で自然と信頼を築いていくのが理想的です。

健康管理と寿命を延ばすために必要な環境・ケア

ストレス・病気を防ぐ管理方法と温度・清潔のポイント

ハムスターの健康を守るためには、ストレスを最小限にし、衛生的な環境を保つことが欠かせません。

ケージは通気性がよく、適度な広さを確保し、騒音や直射日光の当たらない場所に設置しましょう。

理想的な室温は20~26℃程度で、夏場の暑さや冬の寒さに注意が必要です。

床材やトイレはこまめに掃除し、湿気を溜めないようにします。また、ストレスを感じやすいため、飼い主の手で頻繁に触りすぎるのもNG。落ち着ける空間を維持することが長生きの秘訣です。

ハムスターがかかりやすい病気と症状、動物病院の受診目安

ハムスターは体が小さい分、病気の進行も早く、わずかな異変も見逃せません。

下痢、食欲不振、体重減少、毛が抜ける、呼吸が荒い、ぐったりしているなどの症状が見られたら、すぐに動物病院を受診しましょう。

特に「ウェットテイル」と呼ばれる下痢の病気は命に関わることもあります。

日常の観察で「いつもと違う」と感じたら早めの対応が大切です。ハムスターを診られる動物病院を事前に調べておくことも、安心の備えになります。

ペット保険の加入や治療費の備え方・獣医師への相談事例

近年では、ハムスターも対象としたペット保険が登場しています。

通院・入院費用を補償する保険に加入しておけば、万が一の際も安心です。ただし、保険に加入できるのは若齢のうちが多いため、飼育開始時の検討がポイントです。

また、動物病院での相談では、日常の健康管理や食事、気になる行動について質問しておくと安心です。

普段から健康状態を記録しておくと、受診時の説明もスムーズになります。

寿命を伸ばすポイントと平均寿命についての解説

ハムスターの平均寿命は2〜3年ほどですが、適切な飼育環境と健康管理を行うことで、より長く元気に過ごすことが可能です。

ストレスを避け、栄養バランスのとれた食事と清潔な環境を整えることが長寿の鍵です。

また、日々のスキンシップと観察で、ちょっとした変化にも気づけるようにしましょう。

老齢期に入ると活動量が減るため、無理な運動を避け、落ち着いた生活を送れるよう配慮することも大切です。

当院でのハムスターの症例

症例1:皮膚炎(細菌・真菌・ダニなど)

1歳のジャンガリアンハムスターが「体をかゆがり、毛が抜けてきた」とのことで来院。

視診・皮膚検査・皮膚掻爬により、ダニと細菌の混合感染による皮膚炎と診断。

駆虫薬と抗生剤の投与を行い、飼育環境の清掃・温度湿度の調整を指導。数週間で毛並みも回復し、かゆみも改善しました。

症例2:皮膚腫瘤

2歳のゴールデンハムスターが「背中にしこりがある」とのことで受診。局所麻酔下で細胞診を行い、良性腫瘤の疑いがあると判断。

今後の経過を観察しながら、サイズや色調の変化が見られた場合は外科的切除を検討する旨をご説明。 高齢のハムスターのため、体調に負担をかけない対応を重視しています。

症例3:心臓病(高齢性心不全)

2歳半のハムスターが「呼吸が浅く、動きが鈍い」との主訴で来院。胸部レントゲン検査にて心拡大が確認され、老齢性の心不全と診断。

利尿薬と強心薬による内科管理を開始し、環境のストレス軽減と温度管理を徹底。薬の反応が良く、現在は安定した生活を送れています。

症例4:頬袋脱

1歳のハムスターが「口の横からピンク色の組織が出ている」とのことで来院。頬袋の反転(頬袋脱)と診断し、局所麻酔下で洗浄・整復処置を実施。

脱出を繰り返す可能性があるため、頬袋切除手術の選択肢についても説明しました。再発防止のため、硬いおやつや大きな給餌物の制限を指導しています。

症例5:子宮蓄膿症

1歳半の雌のハムスターが「お腹が膨らんでいて、陰部からの出血がある」とのことで受診。超音波検査で子宮内に大量の膿が確認され、子宮蓄膿症と診断。状態が安定していたため、全身麻酔下での子宮・卵巣摘出手術を実施。

術後は抗生剤と鎮痛剤を使用し、経過良好。現在は元気な状態で再診を継続しています。

まとめ:性格に合わせた付き合い方でハムスターとの暮らしを楽しもう

ハムスターは種類や個体によって性格に大きな違いがあります。活発な子、穏やかな子、臆病な子。それぞれの特徴を理解し、無理なく寄り添うことが、よい関係を築く第一歩です。

大切なのは「なつかせよう」と焦るのではなく、ハムスターのペースに合わせた接し方をすること。安心できる環境と日々の観察を通じて、少しずつ信頼関係を育んでいきましょう。

性格に合った飼育方法を選ぶことで、ハムスターとの暮らしはより豊かで楽しいものになります。小さな家族との時間を、ぜひ大切にお過ごしください。

アドバンスペットクリック

動物たちが自ら進んで行きたくなるクリニックを目指し、「寄り添う医療」を心がけています。犬・猫はもちろん、ウサギ・フェレット・ハムスター・鳥などのエキゾチックアニマルの診療にも対応。一次診療から高度医療まで、各分野の専門医と連携し、最階適な治療を提供します。

〒164-0011 東京都中野区中央4丁目58-5 1階

03-6382-8221

9:00~12:00 / 16:00~19:00(無休)

www.advance0307.com